Così che quando passa questo eccesso

Pasquale Panella

Ci pare non avere perso nulla

Ci pare non avere perso il tempo

Due dei cosmi in cui si è consumato il mio svezzamento, oggi generano in me sensazioni contrastanti. La colpa è essenzialmente di due entità, quantunque non tutti i problemi siano riconducibili a questi due attori. Da un lato perciò abbiamo l’AC Milan; dall’altro Nintendo (che in realtà sta in luogo del settore videoludico tutto ma che, per prima, ha aperto un vaso di Pandora che ci si aspettava altri avrebbero scoperchiato prima di lei). Cos’hanno fatto? Di tutta prima mi verrebbe da rispondere: niente, il problema è che esistono. Ma il me bambino va tacitato, senza contare che tagliare corto in questo modo mi precluderebbe la possibilità di proseguire con questo scritto.

È dura oggi per i fautori del buon umore, figurarsi per gli apostoli dell’ottimismo e della positività: troppi cambiamenti, ma soprattutto… troppo repentini. Non riesco a dare addosso a chi, a prescindere dall’anagrafe, esiti ad adeguarsi, mentre avrei un invito da rivolgere a chi esorta il prossimo a prendere le cose come sono, con quel determinismo che manco loro capiscono, figurarsi se lo sanno teorizzare. Il nuovo che avanza può forse non essere bello, non subito quantomeno… ma è pur sempre nuovo, per cui o lo accetti o lo soffri – fino a soccomberne. Quanto sia miserabile un simile approccio è per me arduo da trasmettere; e se mi ci applico rischio di smettere di scrivere.

Quando discuto con amici e conoscenti di certe cose, si finisce spesso con l’inveire ai danni della Finanza, del Liberismo e di tutti quegli ambienti che oggi regolano pressoché ogni aspetto dell’esistenza; non senza il consenso di tanti, troppi che tendono a farla sempre facile, come coloro a cui non ho ancora rivolto l’invito di cui al capoverso precedente. Fenomeni come quelli appena menzionati, nondimeno, li avverto sempre un po’ sfuggenti, e lo sono, se non altro, per me che non ho tutta questa cognizione di causa a riguardo. Trovo infatti le dinamiche sottese alle discipline economiche e finanziarie tendenzialmente noiose, prima ancora che ostiche, la loro una complessità artificiosa, strutturalmente inspiegabile come una teoria filosofica per addetti ai lavori o un teorema che non ha ancora trovato il proprio Pascal.

Per cui mi riduco sempre alla persona, a me, a te, agli altri. Con l’approssimarsi del tempo, il mio tempo, sto acquisendo una certa ritrosia nel ricorso a termini complessi, non perché li trovi inadeguati oppure perché, evocando certi concetti, si rischia di passare per quello che vuole darsi un tono. È che io per primo, quando mi rileggerò, vorrò capirmi. Capire cosa c’era dietro un dato ragionamento, dietro una riflessione acerba che oramai non ho dove impilare se non su queste pagine.

Le persone sono cambiate. Che banalità. Ma quando s’impone la necessità anzitutto interiore, di farlo notare, va da sé che la ventilata mutazione sia avvenuta per il peggio. A me spiace, a volte amareggia profondamente, assistere a come la passione per le cose sia stata pervertita. Non ho modo di misurare cosa si agiti dentro chicchessia, quindi non posso esprimermi su ciò che interiormente avviene nel cuore di chi si accosta a un determinato fenomeno, in quanto ne è più o meno attratto; posso tuttavia dedurre qualcosa dalle manifestazioni, e ciò che vedo è l’ossessione. Come quella donna che non è innamorata di quell‘uomo ma morbosamente attaccata alle sensazioni insane che genera il legame in sé, quindi più focalizzata su quest’ultimo anziché sulla persona alla quale è legata. Quanti drammi, quante tragedie, quanti interventi cretini per non voler ammettere di non sapere più amare, pur disponendo di tantissime energie per farlo.

Ecco, chi si lega, o è stato legato, come chi scrive, a entità quali le due che riporto in apertura, oggi si staglia davanti a me come un panorama assurdo. Parlo di una parte, ancorché considerevole, poiché in molti risentono del medesimo mio disagio e, anziché affrontare il deserto, hanno a ragion veduta preferito tirare i remi in barca. Non condivido ma comprendo. D’altro canto rapportarsi con una certa leggerezza a certe cose credo sia l’unica per combattere l’apatia, che è un male non meno insopportabile.

Voglio dire cose vere, o per lo meno sensate. Non devono interessarmi le obiezioni degli adulti, quelli che si struggono alla sola idea di come sbancare il lunario o che, equivocando quest’altra paura come forma d’impegno, compulsano le fonti più disparate per capire quanto manca all’olocausto nucleare o ecologico. Certi timori di tanto in tanto mi sfiorano, e stranamente (ma neanche tanto) accade in quei frangenti in cui cedo alla tentazione di prendermi più sul serio. Il mondo lo lascio ad altri, ché io più ne sento/leggo, meno ne capisco.

Non m’interessa dunque una gerarchia, peloso senso della misura applicato nella maniera più becera, perché quasi sempre non si ha il coraggio di ciò che ci muove, per cui è di gran lunga più semplice – ma non per questo più comodo – farsi dettare l’agenda delle priorità da agenti esterni. A me, mentre Trump sproloquia di guerra e pace su Truth (che ridere… intendo il nome del suo social), arrecano fastidio tragedie che si consumano nell’ambito di dimensioni che ho vissuto e che vivo. In assoluto, la radicale instabilità in Medioriente avrà più rilevanza, e certamente ogni persona di buona volontà non può che, come minino, adontarsi per le nefaste ripercussioni anzitutto sulle persone; ma rimangono pianeti a me sconosciuti, astri che a malapena riesco a intravedere. Non solo, poiché la questione è oramai divenuta oggetto di una scienza che non è tale, dove gli strati si sovrappongono e orientarsi tra verità e menzogna è affare di pochissimi.

Penso a quanto diceva Chesterton su preti e poeti: i primi servono a ricordare alla gente che prima o poi dovrà morire, mentre i secondi hanno il compito di rammentare loro perché sono vivi. A dispetto della mia risolutezza nel fuggire ogni forma d’appartenenza, l’essere un videogiocatore e un milanista mi fa rientrare in due tribù specifiche, delle quali, non importa con quanta riluttanza, so di far parte. E ne faccio parte consapevolmente, toto corde; senza utilizzarle quali categorie al fine di facilitare la comprensione di chi io sia, quelle cose che in buona sostanza si scrivono sui biglietti da visita. Ci sono dentro perché sono mondi che conosco, perché sono anche miei, perché, sebbene in minima parte, so di aver contribuito, almeno nella mia cerchia, alla percezione che si ha, dentro e fuori, di quegli ambienti specifici.

È a questo punto agevole comprendere perché io mi (pre)occupi dei miei compaesani; non per loro ma per me. Anche questo forse tradisce l’avanzare degli anni, ossia il mio malcelato interesse per la comunità. Mi piacerebbe arroccarmi su una torre, benché traballante, da dove osservare il disfacimento del regno; in parte i miei sforzi sono stati profusi in questa direzione nell’ultima decade. Solo che adesso l’idea di non riuscire più a scendere da quella torre, per timore di trovare un’aria insalubre, o peggio, di trovare nessuno, tende a intristirmi. C’ho parlato con gli altri membri, finché sono riuscito, più per limiti miei che loro. Poi però li ho visti trasformarsi, come innocui licantropi che finivano col latrare, e chi lo sa che per loro il licantropo non fossi io. Sta di fatto che, pur abitando i medesimi spazi, non ci siamo più capiti. Quel che è peggio è che non ci siamo più manco visti.

Vorrei accollarla a loro, oppure a me. Ci sono giorni invece in cui mi scaglio contro le discipline di cui sopra, quei mercanti di cui eloquentemente si dice che «conoscono il prezzo di tutto ma il valore di niente». Solo che a forza di spendersi nel trovare i responsabili, è arrivato il momento di rendersi conto che ciò che ci accomunava, sebbene in minima parte, s’è perso. Forse. Se evidenziassi che ci è stato sottratto tornerei alla paranoia, sgravandomi da delle responsabilità che non intendo negare: se ho vagamente contribuito in positivo, esiste la possibilità di esserci riuscito in negativo.

Ora, oltre a non scorgere più certi miei sodali, comincio a vedere in maniera sempre più sbiadita il punto di fuga di tale sodalizio, sia esso in ambito di fede calcistica o in rapporto ai videogiochi. Non cito il Cinema, non perché lì questo processo non si stia consumando, ma poiché in questa dimensione qui, strano a dirsi, mi son sempre trovato solo, ci sono cresciuto. Vedo che la sala boccheggia, che al tempio i fedeli non vanno, ma questa è la dimensione della maturità, dove ho trovato e trovo il senso del me risolto. Lo so, sono venuto meno all’implicita promessa di non eccedere in complicazioni.

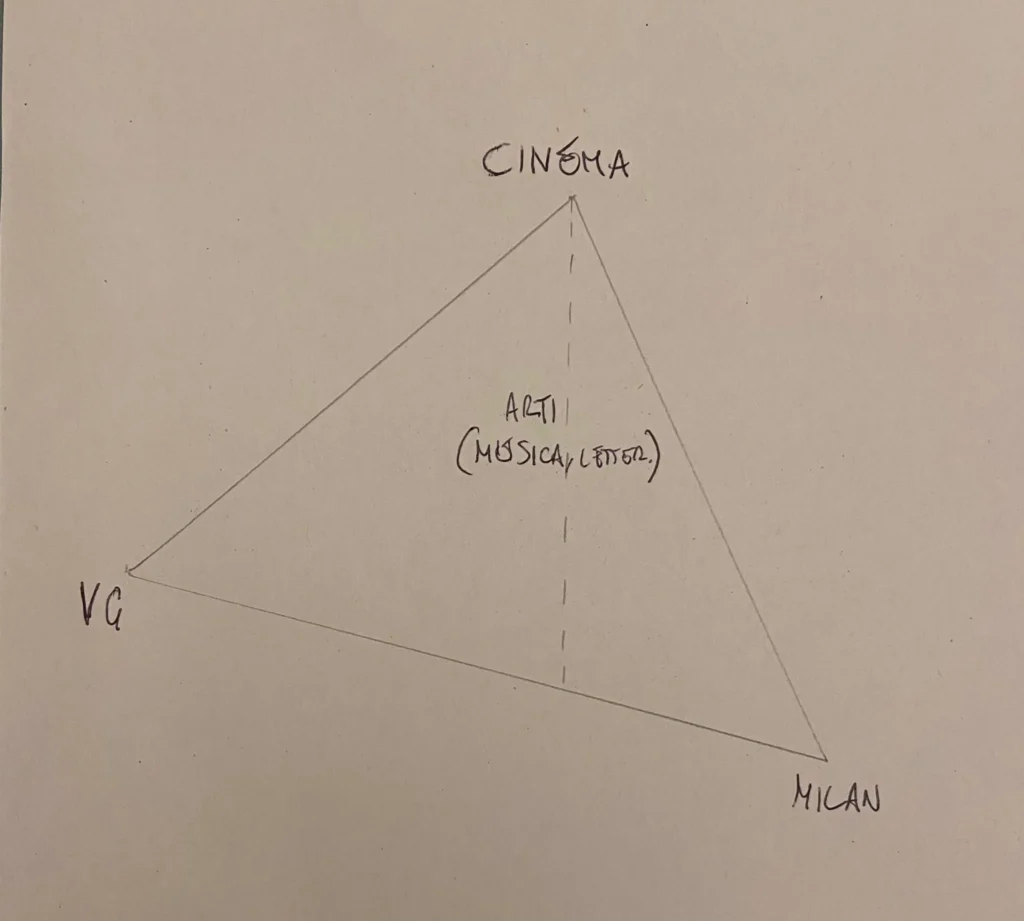

Come si può vedere dall’immagine qui sopra, la mia personale trinità vede all’apice la parte predominante e che non può risentire di alcuna ondulazione, con un baricentro che ora si presenta così ma che nel tempo ha oscillato anche dalla parte opposta. Oggi la situazione è questa e ciò che, da un certo momento in avanti, ha rappresentato una costante, è l’asse verticale che, dalla vetta, preme verso il basso – un basso che, in questa mia sommaria rappresentazione grafica, ha un valore tutt’altro che secondario, o peggio, negativo. Avrei potuto pure aggiungere un cerchio e chiamarlo scrittura, ma vabbè. La dice lunga, immagino, che per disegnare ‘sto schizzo, mi sia fatto aiutare da mia moglie.

Prendiamo quanto ho fin qui scritto… a chi è destinato? Trovare la ragion d’essere non dico in merito a ciò che si è, ma per lo meno in rapporto a ciò che si fa, a volte può essere salutare. Rende umili. Ma di certi miei umori sono state messe a parte più persone e non è bastato – che in concreto tale pratica possa rivelarsi inutile lo metto sempre in conto a priori. Non è bastato a me in primis, proprio perché la distanza aumenta e le affinità vengono meno in maniera vieppiù clamorosa. Un amico, che a propria volta sta combattendo la sua battaglia, mi diceva qualche giorno fa che s’ha da essere uomini, affrontando di petto le contrarietà. Nel suo caso capisco. Peraltro ho sorriso pensando quanto un simile invito, che fino a una ventina d’anni fa sarebbe stato innocuo, oggi rischierebbe di generare controversie per cui si finirebbe con lo scannarsi.

Le nuove generazioni, da quel che traggo essenzialmente da un articolo che paventa una sorta d’irreversibile trasformazione nel settore della Moda, tendono a spendere più nelle esperienze che negli oggetti. A latere, mi domando di chi siano i soldi che spendono, ma la riflessione più seria che s’impone in realtà sta nello stabilire se non abbiano in fin dei conti ragione loro. Ciò che mi preoccupa, eventualmente, non è tanto il venir meno di certi status symbol o, in generale, la disaffezione ad accumulare oggetti più o meno costosi; la criticità massima sta nel Tempo.

Un’esperienza, per sua natura, è sfuggente, limitata, a prescindere dalla sua intensità e qualità. Un esercito di persone figlie di un’epoca che impone loro di ottimizzare ogni cosa, di sacrificare tutto (a partire da sé stessi) sull’altare dell’efficienza, come vive e registra qualsivoglia experience? Perché, se ciò che si può fare per un lasso di tempo limitato porta in dote il fatto che ciò a cui ci si presta non può essere posseduto, allora quanto va fatto proprio è ciò che se ne ricava dall’esporvisi. In altre parole, in un contesto in cui disporre di un dato bene trova senso nell’esercizio della sua proprietà (qui mi fregano i miei due esami e mezzo in Giurisprudenza), dove va rintracciato il senso di un’esperienza che si fa?

A mio parere il discorso, per quanto appaia complesso così per come l’ho posto, è tutto sommato semplice. Quando godi di un bene che hai, per estendere tale godimento devi conservarlo, contrastandone l’usura oppure il suo venir meno, sia perché si rompa o perché ti venga sottratto. Se ciò a cui ci si lega viene naturalmente meno con l’uso, tipo un viaggio o un concerto, ciò che deve rimanere è tutt’altro. I lestofanti che ho menzionato prima, ossia i mercanti che fungono spesso da mazzieri nell’organizzazione e gestione delle collettività odierne, hanno buon gioco a rubare quanto dovrebbe essere conservato a seguito di queste esperienze. Come? Predisponendo uno scenario in cui, di fatto, tali esperienze non posso realmente essere vissute. È inutile avere davanti una tavola imbandita con ogni ben di Dio se poi soffri di mal di stomaco o non distingui i sapori.

Insomma, l’impressione è che ci si stia facendo rubare il tempo, senza nemmeno opporre alcuna resistenza. Il tempo non si compra e non si vende, ma di certo lo si distribuisce. Lo squilibrio con cui tanti, non solo i più giovani, vanno allocandolo, è indice di qualcosa. Lo strillone non m’interessa farlo; noto solo che il processo ha eroso una parte cospicua delle riserve che qualcun altro per noi aveva accumulato. Di tale erosione se n’è fatto business, e in questa fase vado persuadendomi circa il fatto che le forze che ne stanno approfittando non sanno più manco loro perché lo stanno facendo.