«Io sono straniero. Capito niente. Troppo urlato. Lui è bravo».

«Guardalo lì come si riduce un uomo quando riesce come massima forma di potere a non essere più contraddetto».

«Un demi-monde di marionette senza cervello lo circonda, lo adora, lo divinizza — e lui, con la scusa che è molto bravo a fare i suoi conti fra banche e assessorati, a forza di mettersi in privato la maschera del dannato meschinello, del votato ai fini superiori, è diventato un altro dei tanti rincoglioniti di cui è piena l’ufficialità artistica, culturale, politica, televisiva, teatrale italiana».

Si può solo dire nulla, Interviste (Edizioni Il Saggiatore, 2022, 1744 pagine)

Io non voglio cadere in un relativismo peloso, manavantista, tipico di chi non sa prendere posizione ma, poiché vuole prenderla comunque, si precipita a sostenere che tutte le opinioni alla fin fine valgono, ché a fare la differenza è la prospettiva, sempre scusabile, se non addirittura accettabile. Tuttavia, mi piaccia o non mi piaccia, sono figlio del mio tempo e certi vezzi, certe tare, le ho fatte mie quasi per osmosi; mi dico infatti che dovere precipuo del cristiano sia proprio quello di liberarsi del proprio tempo, andarvi pervicacemente contro, mirando a quell’autenticità, che sola, vale il prezzo del biglietto. Che senso ha infatti prendersi la briga di porsi alla sequela del Cristo se non si è fino e in fondo non sé stessi, ma la versione migliore, ossia quella che si dev’essere? Programma ampio, pure troppo. Ma se si è sempre e soltanto vittima delle circostanze, accettando dunque di essere complice delle paturnie del proprio tempo, non solo e non tanto non si ha merito… ma non si crede sul serio a ciò che si dice di credere. Opporre a tale anelito, ossia quello di superare i moti che agitano il periodo in cui si vive, la propria debolezza, nonché lo strapotere dei nostri nemici, incarnati in queste forze che ci risucchiano nel vortice dell’attualismo, significa non ammettere un Dio, non solo che questo Dio non è poi così forte, o “potente”.

Quando sento i cattolici, o chi per loro, i fedeli, credenti in buona fede di varia risma insomma, aggrapparsi alla Natura, con la N maiuscola, facendo riferimento a un non meglio precisato “Stato di Natura” — roba che a me peraltro pare più un rigurgito illuminista, stagione che, di debellare il puzzo del sacro, credo ne fece una delle sue maggiori prerogative —, ebbene, come quelle lumachine che tirano indietro le loro cornicchia, anch’io mi rintano nel mio friabile guscio. La Natura, al contrario, è esattamente quella condizione che dobbiamo superare, ed è chiaro che, facendone parte, per riuscirci tocca ricorrere ad una forza “esterna”. Ammettere che si tratti di uno sforzo sovrumano è corretto; limitarsi alla diagnosi è invece da inetti. La condizione edenica non ci riguarda e non ci ha mai riguardato — con tutto l’assoluto rispetto e finanche riverenza per Genesi.

Allora quali sono le lenti da indossare? Da un lato la ricerca, dall’altro l’avvocatura. La prima è atavica, la seconda più contingente. Se ci si produce nell’immane sforzo di fabbricarsi un’opinione — nel senso ben più elevato di conoscere, che è riscontro dei fatti abbellito dalla nostra sensibilità e anelito al vero —, a un certo punto è inevitabile imbattersi in questo dilemma. Aderire ai fatti diventa di conseguenza condizione necessaria ma insufficiente, poiché i fatti operano nell’ambito della realtà, questa sì cangiante, contingente, laddove la Verità non ammette così tante sfumature, per usare un eufemismo (non ne ammette nessuna, posto che, appunto, sia Verità). L’ho sperimentato nella Critica cinematografica, pratica da avvocaticchi mancati, coi suoi Codici, le sue Leggi, i suo commi persino, interpretati in maniera addirittura meno stringente di quanto non si faccia in ambito giuridico e giurisprudenziale. Guardare film per confermare e confermarsi, mai per mettere e mettersi in gioco, perché la Verità la si è acquisita già prima; per cui al testo che ho davanti non rimane che superare il vaglio, essere promosso alla mia scuola. Mettersi a tu per tu con un film (un libro, una canzone, una poesia etc.), dunque con un’altra voce, non dovrebbe ammettere alcun dislivello, nessun rapporto di forza sfalsato o, peggio, malato. L’asse dovrebbe essere livellata, né io spettatore/lettore/ascoltatore informare il testo, né venirne informato. Quello viene dopo, a cose fatte, quando oramai non resta che rimuginare su quanto raccolto, ora che da raccogliere non c’è più niente.

E invece tutto, molto spesso, si risolve in una triste bega di condominio, in cui ha ragione chi urla di più e con più convinzione; manco quei processi in cui in ballo ci sono ergastoli o pene di morte. Nel criticare, o si è bravi ad amare e disprezzare fino in fondo, o si fa ufficio stampa, che è professione utile e dignitosa, ma soprattutto più autentica, poiché non si maschera da qualcosa che non è; e di certo al cuore di tale professione non vi è alcuna opera di discernimento.

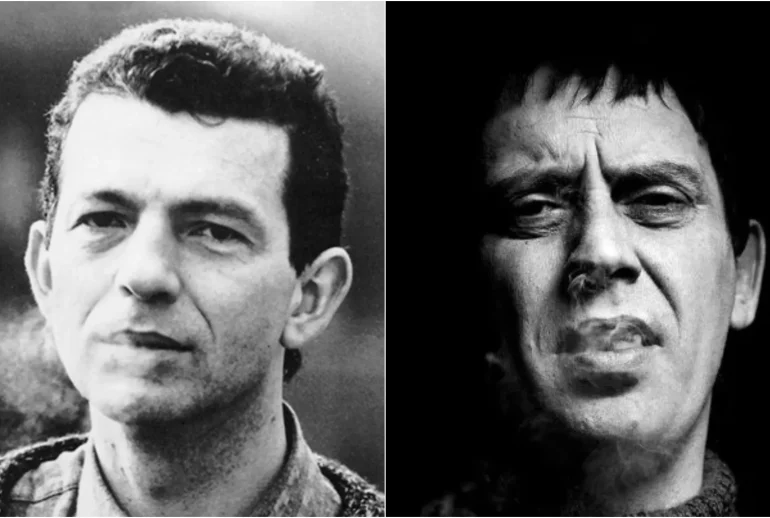

Il modo in cui Busi ridimensiona Carmelo Bene in un’intervista mancata di fine anni ’80 è, alla luce di quanto espresso, una lettura, un modus, che accetto e che in un secondo tempo abbraccio per via del momento, del punto in cui mi trovo in quel segmento di percorso del quale non so quanto mi resta. Bene è un personaggio a cui mi lega, su tutto, un elemento: il suo essere un conclamato rompicoglioni. Certo, il genio m’affascina, ma se non fosse stato percepito come un tronfio dito al sedere, autodivinizzatosi a leader supremo di una setta che non accetta adepti ma solo adoratori, in quanto solo lui può farne parte, temo che la portata del personaggio mi sarebbe sfuggita. Mea culpa. Anni addietro manifestai questa mia insolita posizione (o almeno, per me è insolita) ad un amico che apprezza CB almeno tanto quanto me: il miglior Bene, quello che ha lasciato l’impronta più significativa, rimane quello della TV. Non solo il Bene dei due Uno contro tutti, opere mirabili che trascendono il tubo catodico, cultura incarnata e scarnificante non tanto il senso (come piaceva a lui) ma il non-senso che si fa aria, ossigeno, quasi che senza mancherebbe il respiro all’intelletto, se non addirittura alle nostre facoltà intellettive da un punto di vista puramente biologico. Vi fu del sublime Bene in svariate apparizioni, lontano dal Teatro Parioli in Roma, che fosse Mixer Cultura, Il processo di Biscardi, Tappeto Volante, Tele+ e via discorrendo.

Bene, bon’anima, fu anche un gran simpaticone. Che certe sue pose lo rendessero a tratti parodia di sé stesso è consapevolezza che suppongo non gli sia mai sfuggita, anzi, da ottimo imprenditore, seppe ritagliarcisi una professione, che solo lui poteva praticare. Lesa maestà per taluni beniani oltranzisti, affermo perciò con risolutezza, che, quale che sia il contributo di CB al Teatro, foss’anche nella sua demolizione — d’altronde, essendosi definito egli stesso Teatro, ed avendo a più riprese ripetuto di non-voler-essere, mandando a fare in culo quella signorina dalla pelle in ceramica e il capello corto biondino davanti a Costanzo, perché lui non era il dottor Heidegger e non sapeva quindi che farsene dell’Ontologia, per proprietà immagino transitiva, evocare il concetto di distruzione di quest’Arte non parrebbe essere campato in aria — ebBene, è sul piccolo schermo che il nostro, da artista e genio quale fu, ha inciso davvero. Sia chiaro, non oppongo due CB: quello a Teatro e quello in TV è lo stesso artista geniale; solo che attraverso il tubo catodico la sua opera è uscita fuori meglio, più accessibile, ma non perché più comprensibile. Insomma, se non il vero Bene, il miglior Bene, ci è giunto dalla porta di servizio; altrimenti, temo, ci sarebbe rimasto precluso. Né poteva essere altrimenti, dato che del Teatro non fregava già più niente a nessuno, lui ancora in attività, mentre la televisione (s)formava sul serio, interessandosi lei alle persone, non viceversa. Un po’ come accade oggi col cinema, nevvero, che non rappresenta alcunché di rilevante, non (s)muove alcunché, come ha fatto per poco, giusto qualche decennio: il Teatro ha inciso davvero sulla collettività, ancorché a chiazze, sia temporali che geografiche, fino a non più di qualche secolo fa — l’ultima volta in epoca elisabettiana. Oltre una certa soglia, ciascuna Arte, questo ci dice la Storia, diventa affare da circolo, più o meno ristretto, quali che siano i gusti. E se non è proprio così, pazienza, indosso anch’io una toga e peroro la mia causa, ergo vada a quell’indirizzo sacrosanto pure lei, vostro onore.

Smitizzare Bene lo può fare con profitto un Almansi, pace all’anima sua, di cui non ho letto un rigo in vita mia, ma che YouTube mi restituisce alquanto prezzemolino, oltre che la mia cartina di tornasole preferita, visto lo sprezzo (incosciente o coraggioso, non l’ho ancora capito) con cui si rapportò e a Bene e a Busi, due delle figure più brillanti del panorama italico di fine ‘900: varrebbe la pena recuperare le sue stroncature per esser certi di trovarsi dinanzi a capolavori (i destinatari delle bocciature di Almansi, non le sua critiche, s’intende). Oppure, più cialtronescamente, riuscirebbe a un D’Agostino, a cui va riconosciuto l’esser stato l’unico ad aver zittito CB allorché spezzò le catene della tanto vituperata Ontologia con un candore maligno, dopo tanto rimuginare sul non-esserci, anzi, sull’improponibilità della questione, chiedendo: «se davvero non esiste, perché si tinge i capelli?». E CB, dopo un silenzio di una decina di secondi ed un’espressione di gaudente resa, molto lusinghieri, a citare il Qoelet: «vanitas vanitatis».

Ciò che fa Aldo Busi è diverso. Perché lui è uno scrittore, certo. Ma l’entità dell’operazione non si può esaurire in tale premessa. L’intelligenza che qui fa la differenza è senz’altro dettata dal sapere scrivere, ma soprattutto dal sapere individuare ciò che è sotto gli occhi ma che ad altri, quasi tutti, è sfuggito. «Hidden in plain sight», direbbero gli anglofoni; e a Busi non dispiacerebbe. Ho letto l’articolo che nel febbraio 1989 lo scrittore di Montichiari scrisse per L’Europeo a voce alta, sicché pure Gaia, che non l’avrebbe mai letto, perdendoselo in via definitiva, ha potuto sorriderne con me. Ma l’ho fatto anche per motivi ben meno altruistici, affiché comprendesse come mai io mi sia immerso nella lettura di Sodomie in corpo 11, riferendomi a tale lettura a più riprese in quegli scampoli di quotidianità che riusciamo a condividere. Farle capire come mai, dunque, Busi stia diventando l’ennesimo mio feticcio. Quel feticcio che, se supererà la prova più ardua di tutte, quella del tempo, diverrà in seguito oggetto del mio strenuo anti-feticismo, come avviene per tutto ciò che, a vario titolo, sento come intimo. Per dire, mi professo milanista convinto, ma nel mio pseudo-elitismo da quattro soldi, prendo le distanze dal tifo aggregazionista, così come, in un contesto più elevato, faccio in rapporto ai raduni ecclesiali, persino liturgici, pur riconoscendone l’importanza somma, che non metto mai in discussione.

Se dovessi espormi nel definire la mia occupazione, direi che mi sto esercitando da tempo nell’Arte dello smontaggio, di me anzitutto. Smontando malattie di cui sono ancora affetto, forse proprio in ragione della sofferenza che mi provocano, come appunto il tifo (che non a caso è anche una malattia in ambito medico), ho modo di relazionarmici con maggiore lucidità, conoscerle meglio, fino ad abbracciarle, come si abbraccia una croce — d’altro canto tutti ne abbiamo almeno una, e senza non ci si santifica. Non faccio sconti, figurarsi, né manco alla mia Terra d’origine, ricorrendo con disinvoltura all’epiteto di terrone (al plurale quando mi riferisco ai miei conterranei), specie in presenza di correttissime conoscenze nordiche. Una di queste, una volta, risentitasi, mi fece notare, sottovoce, come una mammina durante una funzione in chiesa, che questo termine non si usa, e nemmeno io avrei dovuto. Le risposi «ma che ti frega a te di quello che dico io? Se tu non lo vuoi dire non lo dire. Io li chiamo terroni». Quintiliano diceva che chi pesa le parole pesa i pensieri, ed io non ci sto a farmi privare di quei dispositivi che uso per tenere a bada il disprezzo di cui sopra, per me stesso in primis, in quanto so fin troppo bene che l’odio non porta da nessuna parte. Nessun auto-razzismo (sic) quindi, giocattolo con cui lascio volentieri altri baloccarsi, mentre so che la facoltà d’odiare non va soppressa ma solo incanalata, e che rivolgerla alle persone anziché a modi, atteggiamenti, peccati, cose e idee serve solo a farsi prosciugare. Per concludere questo aneddoto, aggiunsi di essere pure (nord)africano, affrettandomi a dire che non avrei utilizzato l’altro termine oramai impronunciabile giusto perché di carnagione fin troppo chiara persino per un siciliano non normanno.

La capacità dello scrittore, tornando a noi. Quella di conficcarti pollice, indice e medio sul collo e direzionare la testa su un punto esatto, l’unico che in quel dato momento è giusto osservare. Abilità che ha molto senso non quando rivela ma quando svela, nel senso di togliere il velo da un oggetto che hai davanti allo sguardo, sebbene non vi si presti. Convogliare l’attenzione sulla cerchia di Carmelo Bene, in un certo modo poi, ecco, questo mi pare notevole. Questa corte di freaks di cui CB, volente o nolente, era attorniato, da cui era adorato, come una divinità minore, che funziona al contrario: nel suo caso, il dio straparla e la folla adorante ascolta, unica preghiera di lode consentita. Ma il quesito non verte né sull’una parte né sull’altra, bensì su qualcosa di più sottile, ossia sull’influsso della cerchia beniana sull’idolo Bene — anziché il contrario, traccia a più riprese dibattuta e su più fronti.

Le domande che vien da porsi sono persino prosaiche. Chi erano gli amici di Bene? Quando voleva confidarsi, con chi lo faceva? E per cosa? Si serviva del prossimo come sul palco, giusto per avere un pubblico silente, accondiscendente, cosicché lui stesso potesse darsi delle risposte, oppure intendeva quella relazione come un vero dialogo? Erano forse le sue donne? La Baracchi? Difficile a dirsi. Immagino ci sia del vero in ciò che si diceva di lui, ossia che, per usare un gergo à la page, coltivasse alcune tendenze misogine, sicuramente, per quanto dubito che tali tendenze non fossero declinate pure a una certa misantropia; come ebbe a dire lui stesso, il suo odio era equamente distribuito su tutte le categorie umane. Ennesima boutade.

Insomma, ci furono frangenti in cui volle semplicemente esser Carmelo, e non solo CB? Emerge qui la traccia principale di questo mio scritto, lo dichiaro apertamente — fin qui è stato preambolo. Carmelo Bene ha sacrificato tutto per la sua ambizione, lo poteva ben dire, ed infatti non ha perso occasione per rivendicarlo, utilizzandolo come clava ai danni di chiunque. Si è sciolto in quella che non riesco a definire in modo più centrato se non come vocazione: che poi se la fosse data lui o fosse davvero calata dall’alto, chi può dirlo? Reputo per certo che lui avvertisse forte tale richiamo. Liquefattosi in questa impresa, di Carmelo non è rimasto più alcunché, restando solo CB. Come spiegarlo meglio?

Carmelo Bene andava di corpo, mangiava, aveva necessità di riempire le proprie giornate, contemperando il tutto al sonno e al far fronte al suo mal di vita. Lo faceva sgobbando come pochi, checché ne dicessero certe battutacce contemplate nello scritto dello stesso Busi, che lo immagina abbastanza sfaccendato se perdeva così tanto tempo a curare rapporti con assessori e cose varie. Strano che chi ha scritto quest’intervista confondesse il lavoro col lavorio, l’esercitare la propria missione, che consta non di rado di passaggi tutto sommato banalotti, con il dolce far nulla (Busi ha lavorato tanto in vita sua, e nella prima parte l’ha fatto solo per restare a galla, indigente come lui per primo ci riporta fosse, anche per via delle umili origini). Solo che lavorare non consiste esclusivamente nel corrispondere una prestazione, magari persino avvilente, in cambio di una retribuzione. Bene ha letto tanto, studiato di più, disfacendosi non solo moralmente ma pure fisicamente, come testimonia il numero di volte che è finito sotto i ferri.

Cosa significa allora darsi a una vocazione, che magari nemmeno c’è? Trovo non si dia tragedia più grande di chi si appioppa una missione che non esiste, quella di coloro che rispondono a una chiamata che v’è stata. Sono solito evocare tale considerazione in rapporto ai loser, a coloro che, per incaponirsi in imprese che non li riguarda, finiscono col restarci clamorosamente secchi, a volte letteralmente. Bene invece dalla professione, se così vogliamo chiamarla, ha avuto tutto; non importa quante battaglie abbia perso nel corso delle sue campagne di conquista, ma agli occhi del mondo la guerra l’ha stravinta, ancora di più oggi. La sua cronistoria è quella di un uomo di successo, a tutto tondo, sia perché di soldi ne ha fatti tanti (ed oggi questo è un criterio maximo), sia perché, con la sua opera, ha lasciato il segno, come si suol dire, Antonin Artaud o meno.

Prima dell’appunto di Busi, di questo suo pezzo, che sublima l’intervistuzza d’accatto mediante lampi di Letteratura piena, non avevo mai avuto modo di soffermarmi sulla mediocrità dei vincenti, di coloro che insomma ce l’hanno fatta, e su tutte le ruote. Per anni mi sono roso stando dietro a quelli che non ce la fanno, che proprio non ci riescono, i cui rovinosi fallimenti trascinano non solo loro ma pure chi gli sta accanto in un vortice di sofferenza e bruttezza, in quel delirio anti-estetico che non sta nella sconfitta tout court ma nei modi in cui ci si relaziona e la si racconta, facendone romanzo d’appendice par excellence della scoreggia post-moderna.

Nessun’apologia del perdente, dunque, ché non è un film dei Coen. Anche perché qui il punto è capire chi sia costui, a quali connotati risponda. Perché, con Busi, il vero perdente, potrebbe Benissimo essere colui la cui massima forma di potere consiste nel non essere più contraddetto. Che nel perseguire, non l’impossibile, bensì l’inconciliabile, rispetto a sé stessi, c’è il rischio di cadere e farlo rovinosamente, innescando una reazione atomica. Un tonfo deflagrante, la cui espansione polverizza ogni cosa in maniera tanto più estesa quanto più la portata della “vittoria” è netta, schiacciante e condivisa. Restituire la visione, o l’impressione quantomeno, che nel massimo della vittoria, alla sua sommità, si trovi il suo apparente contrario, ossia la sconfitta. Quella vera. Nel Bene o nel Male. Grande scrittore, Busi. E dire che gli è bastato chiedersi, con quel vecchio adagio popolare: «dimmi con chi vai e ti dirò chi sei». Bene forse si accompagnava in primis coi Klossowski, i Lacan, i Deleuze, coi quali scambiava la notte col giorno. Qualcosa di meno che letture, qualcosa di più che mere frequentazioni. Gli si perdona, a Busi, persino l’essersi fatto megafono di quella grande cazzata secondo cui chi usa troppe citazioni è perché ha poco da dire di suo. Una puttanata, per l’appunto. Ma quando persino una grande penna è a nolo, muovendosi sul filo della commissione, come in questo caso, non va fatta la tara a ogni singolo concetto, lasciando al loro destino quelli più claudicanti. C’è tutto in quello che disse lo straniero di cui alla citazione in apertura.