Una delle contrapposizioni più interessanti, o che, per lo meno, mi hanno appassionato maggiormente negli anni, è senz’altro quella tra Wolfgang Goethe e José Ortega y Gasset. Parlo da scholar, come direbbero gli anglofoni, ossia da studente perenne, difendendo con le unghia e con i denti questo mio status – roba per cui, chi mi volesse staccare da quella sedia e da quel banchetto, dovrebbe farlo con la forza. Lo dico perché so che le mie posizioni e certa mia consapevolezza circa talune fattispecie risente di lacune che vado colmando ma che so, al contempo, incolmabili. Detto ciò, il tempo e lo studio agevolano l’approfondimento, frutto non solo di notizie apprese e riflessioni condotte, bensì pure di cambiamenti personali che intervengono nostro malgrado.

Quando ho smesso di guardarmi dalla prospettiva impossibile di chi sta davanti – insomma, farmi condizionare da come certe mie uscite in futuro mi avrebbero potuto “condannare”, il giudice più severo io stesso – ho cominciato a raccontarmi che l’evoluzione del proprio pensiero fosse già un di più, qualcosa che probabilmente è pure sciocco dare per scontato. Cosa sia il pensiero, in tutta onestà, non lo so. Men che meno mi è chiaro se io ne abbia uno. L’originalità, poi, in qualche modo collegata a tale discorso, è qualcosa a cui da troppo e per troppo ho guardato con sospetto; rifugio dei mediocri, di quelli che, per pigrizia o incapacità, non intendono imparare, né concepiscono la possibilità di riuscirci, figurarsi la necessità.

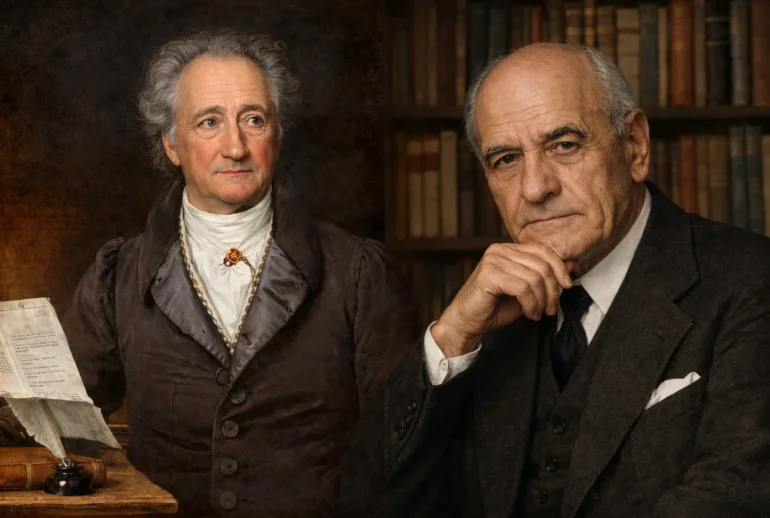

Quando lessi la critica aspra di Ortega y Gasset nei riguardi di Goethe per la prima volta, ricordo di essere stato poco più che ventenne. Anziché trasparire l’odio, o anche solo l’insofferenza, quelle pagine trasmettevano il dolore, l’amarezza profonda per lo spreco: uno dei più grandi geni di sempre – a detta di alcuni l’ultimo uomo universale – che accetta la comodità di Weimar, e i benefici ad essa connessi, anziché assecondare la propria vocazione. So poco dei critici della critica, ma Gemini mi dice che nel secondo Novecento la tendenza fu quella di lodare la scelta di riparare a Weimar addirittura quale forma di virtù, l’acquisita coscenziosità di Goethe, che ai sogni un po’ punk e circensi del romantico idealista, antepone gli obblighi dell’uomo di Stato. Che sozzeria.

A leggere certe posizioni viene davvero voglia di patteggiare per l’irrequietezza suprema, senza se e senza ma, di un Ortega y Gasset, il suo invito costante ad andare fino in fondo, costi quel che costi, come, per dire, hanno fatto Schiller ma soprattutto Nietzsche. E non nascondo che, per un certo periodo, che lo volessi ammettere o meno a me stesso, questa consumazione auto-imposta m’ha affascinato e, a scanso di equivoci, ancor oggi continuo a trovarla preferibile alla stabilità tanto celebrata da una certa tendenza, sociale e culturale, che si è imposta dal Dopoguerra in avanti. La mia considerazione non è di ordine romantico, tuttavia, bensì pratico: in orizzontale, come si dice dalle mie parti, ci si finisce tutti; tanto vale averci combinato qualcosa con quel briciolo di tempo a propria disposizione.

Grandi o piccole che siano le imprese, queste s’hanno da compiere. L’elogio dell’uomo comune, tanto caro al mio amato Chesterton, mi mette un po’ in imbarazzo, non solo per la stima e il rispetto che porto nei riguardi dello scrittore inglese; l’ordinarietà dell’uomo comune, se è riparo da certe assurdità, specie nella modernità, finisce d’altro canto col costituire il recipiente essenziale affinché certe storture vengano normalizzate. E quando ciò che è storto viene fatto passare per ritto, e la maggior parte se ne convince, ci vuole troppo tempo prima di ristabilire anche solo l’impronta di un vago buon senso.

Mi rifaccio perciò al pendolo della Storia, una delle poche, implacabili costanti che questo studente ha fin qui riscontrato. Volendo infatti giudicare con favore certe critiche alla Critica di Ortega, prendendosi la briga di comprendere da dove potessero avere origine (e perché), arrivo a comprendere che il trambusto della prima metà del ‘900 avesse a tal punto destabilizzato le persone, fusa la cultura, dallo spingere a celebrare chi si fosse sacrificato per un bene superiore, che, nel caso di specie, non poteva che essere contemplato in un’entità assimilabile allo Stato. Lo Stato visto come garante, argine, soglia ultima oltre la quale si trovava solo caos e disordine. Tutto ciò che il singolo potesse fare, ma ancora di più ciò che fosse impossibile fare, a beneficio di questa istituzione, che è, ricordiamolo, difesa suprema della collettività, per tutti e ciascuno, era il minimo che ci si dovesse aspettare da lui. Nessuna rinuncia troppo grande o persino eroica, se questa fosse volta a tutelare o agevolare il funzionamento dello Stato – che, per lungo tempo (in parte residuale ancora oggi), è stato percepito come Bene comune.

L’Altruismo è stato, ed in parte è ancora, il totalitarismo del nostro tempo. Qualcuno, non a torto, potrebbe addirittura spingersi a sostenere che, sotto tale bandiera, si stia costruendo un totalitarismo a venire, quello del secolo XXI. Questo francamente non lo so. Il modo in cui si è nondimeno cercato di tacitare l’impeto personale, quella ricerca di senso, che passa per forza di cose anche dall’errore, spesso coincidente con l’oblio non solo del prossimo, ma ancor prima di sé stessi, ha qualcosa d’insolitamente macabro. Contenere simili forze mediante il ricorso alla critica nei riguardi di un non meglio precisato individualismo, rappresenta uno dei raggiri di maggior successo da circa mezzo secolo a questa parte. Certe esasperazioni violente e insensate alle quali assistiamo, e che hanno già corroso la tenuta esterna del cosiddetto “corpo sociale”, hanno la propria matrice in questa forma perversa di altruismo, da conseguire a tutti i costi, sempre, comunque e dovunque.

Se da un lato il totale ripiegamento verso sé stessi rappresenta invero proprio il contrario di ciò che è sotteso alla piena realizzazione dell’individuo, è vero pure che costringere quest’ultimo (con le buone o con le cattive) ad alienarsi, a guardare sempre e soltanto fuori, perché dentro troverà non solo e non tanto la menzogna, ma proprio il Male, ebbene, questo corollario incarna un delitto, forse addirittura il delitto della nostra epoca. Un crimine ai danni del singolo in primis, certo, ma, inestricabilmente, dell’intera società. La comunità o è un insieme di unità distinte e separate, oppure non è. Là dove non esiste differenza, se non quelle giudicate funzionali alle mire di chi, di volta in volta, distribuisce le carte, non c’è verità; c’è solo miseria, appiattimento.

Per questo la realtà, e le cosiddette esigenze ad essa riconducibili, rappresenta il primo nemico contro cui scagliarsi. Perché la realtà, per statuto (se è lecito il ricorso a questo termine; mi sapranno dire gli addetti ai lavori), è cangiante, tutt’altro che univoca. A chi intende perseguire la salute, sia essa a livello particolare così come generale, è alla Verità che deve guardare. I due concetti, insomma queste due cose qua, non sono sovrapponibili, anzi. Di realtà ne esistono tante quante sono le persone e conferire a tale dimensione carattere veritativo – dunque assoluto –, che lo si voglia ammettere o meno, significa elevare la menzogna a discrimine massimo, in base al quale operare ogni scelta, specie le più rilevanti. Al contrario, riconoscere che esiste qualcosa che sovrasta, un ordine che non risente dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre emozioni, ma che al contempo vede tutto ciò, perché tutto ingloba, vizi e virtù, Bene e Male, e in generale tutti gli opposti e le sfumature che ci passano per la testa, finisce con l’essere la chiave mediante cui scardinare questa stasi mortificante, che conduce alla dissoluzione.

Sì, c’entra la Morale, ma non vorrei che questa venisse equivocata col moralismo. Non si tratta d’imporre regole e regolette, ma nemmeno di farsi dettare l’umore o l’agenda da questa o quell’altra consuetudine. La Verità, il Vero, ha di buono, tra le altre cose, di porsi sempre sotto le specie dell’inedito per eccellenza, profumando dunque sempre di novità. Se una cosa è stantia, allora non è vera, non può esserlo. Ma se una data cosa puzza di vecchio, ci si chieda se il problema non stia nel fiuto, dunque nella facoltà di chi odora, anziché nell’odore che emana la cosa medesima. E mettere in discussione sé stessi, ciò di cui si pensa di essere convinti, è una delle prime e più pressanti esigenze che l’Altruismo di cui sopra ci priva. Perché se la persona, per dirla con Berdjaev, esternalizza, non avvertirà mai la necessità, la bellezza, dunque la grandezza, di quel quid che ci supera e che ci rende capaci di cogliere costantemente il “nuovo”.

In attesa dunque di tornare a dare addosso alla presunta severità di Ortega, che nell’approccio conservativo di Weimar ci vedeva solo o per lo più un tremendo spreco di possibilità e risorse, intellettuali e spirituali, trovo di gran lunga preferibile questa ostinata deplorazione verso la scelta di Goethe di dismettere gli abiti del viandante, per indossare quelli dell’ufficiale, del ministro che deve far fronte alle proprie responsabilità verso la collettività (sic). Nella sua mastodontica opera, il Wilhelm Meister, il protagonista abbandona malamente i sogni di gloria pervicacemente coltivati da giovane, per fare la “cosa giusta” una volta raggiunta l’età adulta. Il problema, però, non sta nell’anagrafe; o per lo meno, così mi piace pensare. Ai bambini oggi viene insegnato ad essere adulti, dunque cittadini modello, finendo con l’impedire loro di essere sia bambini che bravi cittadini, ora e in futuro. Agli adulti viene invece quasi ingiunto di non crescere, invogliandoli ad abbracciare solo l’aspetto deteriore dell’essere piccoli, ossia l’infantilismo.

Così abbiamo bambini che si comportano da grandi, se non altro nelle pretese e nell’approccio distortamente dispotico, mentre i grandi sono in balia dei piccoli e in generale di chiunque – degli altri, delle istituzioni, di sé stessi, della propria pancia mai sazia. Lì no, l’autenticità, o per meglio dire, questo suo spregevole surrogato, va assecondato, anzi, guai a non farlo. Se invece si fa sommessamente notare che tutto ciò a cui certuni aspirano, lungi dal coincidere con la vera realizzazione personale, conduce invece all’esatto opposto, all’allontanamento quanto più irrimediabile da sé stessi, le reazioni sono di altro segno, tutte comunque facenti capo ad uno scomposto rifiuto. Ecco allora, di nuovo, l’esortazione implicita di Ortega y Gasset, sulla quale, a un certo punto, ci si dovrà tornare a scagliare, quando si sarà diffusa troppo, assecondandola senza giudizio: ci si faccia pure male, molto male. Purché si abbia il coraggio, o quantomeno la decenza, d’invertire la rotta e tornare a sé stessi anziché appaltare a qualcos’altro questo fondamentale processo.